当前,外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升,国际工程承包市场的机遇与挑战并存、收益与风险同在。综合国内外环境与企业自身发展来看,“走出去”势在必行。企业应优先考虑国别和地区政治和安全局势的稳定性,优先到对华政策友好、政治长期稳定和发展潜力充足的地方去扎根经营,尽可能“到有鱼的地方去钓鱼”,亚非拉市场可作为主要经营方向,整合优势资源“抱团出海”。

· 国际形势分析

发展机遇:

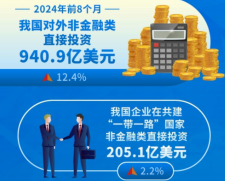

一是“一带一路”合作前景广阔。

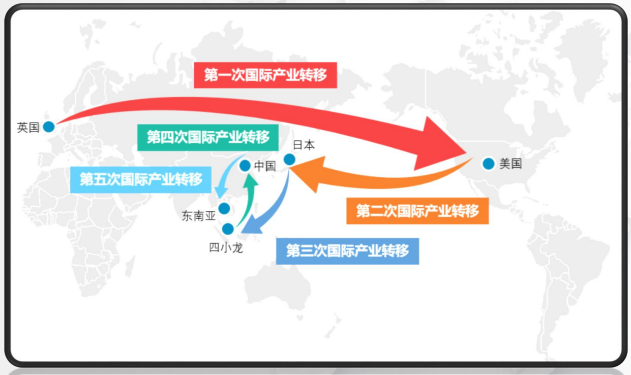

二是全球产业变革持续推进。信息数字、清洁能源、生态环保等新业态发展将为企业“走出去”提供新的市场机会。

三是制造业产业链加速转移。受中美经贸斗争影响,全球制造业产业链正在逐步向东南亚、南亚、非洲、中东、东欧、拉美等地区转移。与此同时,国家持续深化产业布局“走出去”,境外工业园区建设和设备安装市场有望实现快速增长。

四是矿业政策调整带来新机遇。中国矿产企业也通过投资并购、抱团出海等形式加速融入全球矿业治理体系,为我们深度参与矿业剥采、矿建及冶炼加工等项目创造有利条件。

· "走出去"的必然性

无论是对企业自身来说,还是对中国经济和世界经济来说,综合来看,“走出去”势在必行。

· "走出去"的方向

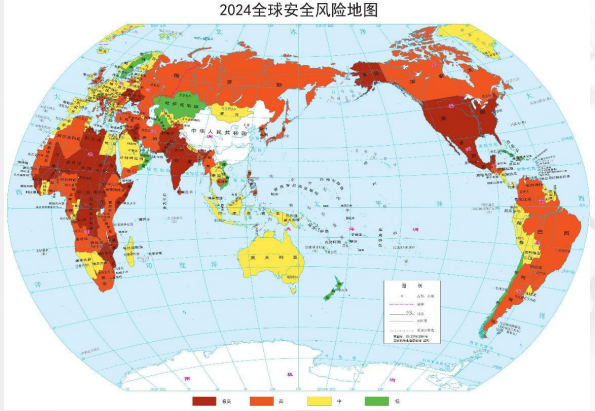

在选择目标市场时,企业应优先考虑国别和地区政治和安全局势的稳定性,坚持“危地不往、乱地不去”,优先到对华政策友好、政治长期稳定和发展潜力充足的地方去扎根经营,尽可能“到有鱼的地方去钓鱼”,要审慎进入准入门槛较高和地方保护主义盛行的国别和地区。

一是紧跟国家战略“走出去”。

目前,中国已与150多个国家、30多个国际组织签署共建“一带一路”合作文件。

二是紧跟经济热度、资金流向“走出去”。

具有较高经济增长潜力的地区往往伴随基建投资额的高速增长,随着全球经济一体化的深入,全球资金流向呈现“双速”格局,即:部分资金流向风险较高但回报潜力大的新兴市场,另一部分则流向相对稳定的发达市场。

三是紧跟资源“走出去”。

资源富集型国家可以通过出口自然资源获得收入,通常拥有更强大的财政能力,能够将充足的预算投资于大型基础设施项目和其他发展项目。

· 海外项目及模式的选择

一是现汇项目求生存。

近年来国际市场上优质大体量现汇项目的数量持续减少,中国建筑企业正在步入“从内卷到外卷”的白热化全面竞争时期,大多数企业正面临严峻的生存压力和转型升级挑战,必须要及时从依赖低成本竞争优势向提高技术和服务竞争力转变,努力提升“白刃战”生存能力,积极寻找与自身业务契合的细分市场,实现更多元化的“走出去”。

二是标志性项目创品牌。

以印尼雅万高铁项目为例,中铁四局自2017年参建印尼雅万高铁项目以来,凭借优质高效的项目履约表现,在当地持续实现滚动发展,过去三年在印尼累计完成新签合同额7.13亿美元,成功打造了依托“一带一路”标志性工程实现扎根滚动发展的国际化经营样板。

三是“资源+”项目稳增长。

未来,国家将继续深化与共建“一带一路”国家的关键矿产资源合作,“资源+”项目的战略风口机遇期仍在且预计将长期存在。在资源丰富的国家和地区,企业可以结合当地的资源禀赋优势,通过与当地政府和企业合作等多种形式,开展矿产资源开发、能源基础设施建设等项目,实现资源的互补和共赢。

四是“投建营一体化”需探索。

实施投建营一体化模式项目时,企业既是工程承包商,更是投资商和运营商,这也是未来国际工程承包市场发展的主流方向。

五是新兴领域抓机遇。

随着全球对环境问题的关注度日益提高,可持续发展和绿色基建项目也成为资金流向的重要方向。对于新兴领域,利润高的“小而美”项目或体量适中的“短平快”项目更具备优势,而长周期超大型项目受政策或政权更迭影响的风险较大。

六是中高端市场强本领。

中东、北非地区和拉美等中高端市场普遍较为成熟,市场准入门槛较高,对企业履约能力、管理能力、成本控制能力和综合竞争力均提出了更高要求。在这些地区,企业应更加关注当地市场的需求和发展趋势,优先选择大体量、标志性项目与国际知名企业进行竞争及合作,通过参与高品质项目,打磨和提升自身技术实力和管理水平,不断优化产品和服务,提升企业的国际化竞争力,实现可持续发展。

·境外发展体会及建议

一是亚非拉市场可作为主要经营方向。

二是整合优势资源“抱团出海”。

三是树牢“扎根属地、长期发展”理念。

四是培育属地化竞争优势。

五是妥善应对风险挑战。